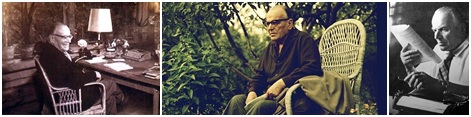

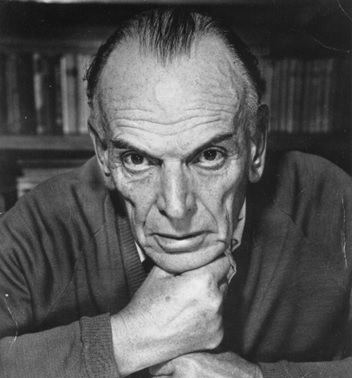

130 ЛЕТ К. Г. ПАУСТОВСКОМУ

|

«Сила таланта Паустовского Юрий Бондарев |

Константин Георгиевич Паустовский – русский советский прозаик и драматург. Он родился 31 мая 1892 года в Москве, в семье железнодорожного статистика Георгия Максимовича Паустовского (1854-1912) и Марии Григорьевны (1869-1934). Семья имела украинско-польско-турецкие корни. Дед писателя был казаком с украинским происхождением, мама была турчанкой, бабушка писателя по матери – полькой. У Константина было двое старших братьев – Борис и Вадим, сестра Галина. Отца часто переводили по службе, семья много переезжала, в конце концов в 1898 году семья осела в Киеве, где в 1904 году Константин Паустовский поступил в Первую киевскую классическую гимназию. Любимым предметом во время обучения в гимназии была география. Осенью 1908 года, когда он перешел в шестой класс, отец ушел из семьи. После этого он несколько месяцев жил у дяди, Николая Григорьевича Высочанского, в Брянске и учился в брянской гимназии.

Осенью 1909 года он возвратился в Киев и, восстановившись в Александровской гимназии (при содействии её преподавателей), начал самостоятельную жизнь. Чтобы оплачивать учебу, будущему писателю пришлось подрабатывать репетитором.

В юности Константин Паустовский увлекался творчеством Александра Грина. В воспоминаниях он писал: «Мое состояние можно было определить двумя словами: восхищение перед воображаемым миром и – тоска из-за невозможности увидеть его. Эти два чувства преобладали в моих юношеских стихах и первой незрелой прозе».

Через некоторое время К. Паустовский поселился у своей бабушки с материнской стороны, Викентии Ивановны Высочанской, переехавшей в Киев из Черкасс. Здесь, в маленьком флигеле на Лукьяновке, гимназист Паустовский написал свои первые рассказы, которые были опубликованы в киевских журналах. Первый рассказ Паустовского «На воде» вышел в альманахе «Огни» (1912).

Окончив гимназию в 1912 году, он поступил в Императорский университет Св. Владимира в Киеве на историко-филологический факультет, где проучился два года. В общей сложности более двадцати лет Константин Паустовский, «москвич по рождению и киевлянин по душе», прожил на Украине. Именно здесь состоялся как журналист и писатель, о чём не раз признавался в автобиографической прозе.

С началом Первой мировой войны К. Паустовский переехал в Москву, здесь жили его мать, сестра и один из братьев, и перевёлся в Московский университет на юридический факультет, но вскоре был вынужден прервать учёбу и устроиться на работу. Работал вагоновожатым трамвая, потом санитаром на одном из поездов. Поезд развозил раненых по тыловым городам.

«Осенью 1915 года я перешел с поезда в полевой санитарный отряд и прошел с ним длинный путь отступления от Люблина в Польше до городка Несвижа в Белоруссии. В отряде из попавшегося мне засаленного обрывка газеты я узнал, что в один и тот же день были убиты на разных фронтах два мои брата. Я остался у матери совершенно один, кроме полуслепой и больной моей сестры», – вспоминал Константин Паустовский.

После гибели братьев Константин вернулся в Москву, но ненадолго. Он ездил из города в город, работая на заводах. В Таганроге Паустовский стал рыбаком в одной из артелей. Впоследствии он говорил, что писателем его сделало море. Здесь же Паустовский начал писать свой первый роман «Романтики».

Во время своих поездок писатель познакомился с Екатериной Загорской (1889-1969). Когда она жила в Крыму, жительницы татарской деревушки прозвали её Хатидже, так же называл её и Паустовский: «Её люблю больше мамы, больше себя… Хатидже – это порыв, грань божественного, радость, тоска, болезнь, небывалые достижения и мучения…». В 1916 году пара обвенчалась.

Чем бы писатель ни занимался, куда бы ни ехал, с кем бы ни знакомился – все события его жизни рано или поздно становились темами его литературных произведений.

Во время Октябрьского переворота Константин Паустовский находился в Москве. Некоторое время он проработал здесь журналистом, но вскоре вновь отправился за матерью и сестрой – на этот раз в Киев. Пережив здесь несколько переворотов Гражданской войны. В декабре 1918 года он был призван в украинскую армию гетмана Скоропадского, а вскоре после очередной смены власти был призван в Красную Армию – в караульный полк, набранный из бывших махновцев. Несколько дней спустя один из караульных солдат застрелил полкового командира и полк был расформирован.

Паустовский переехал в Одессу, где жил два года и работая в газете «Моряк»: «В Одессе я впервые попал в среду молодых писателей. Среди сотрудников „Моряка“ были Катаев, Ильф, Багрицкий, Шенгели, Лев Славин, Бабель (о котором позже оставил подробные воспоминания), Андрей Соболь, Семен Кирсанов и даже престарелый писатель Юшкевич. В Одессе я жил у самого моря и много писал, но ещё не печатался, считая, что ещё не добился умения овладевать любым материалом и жанром. Вскоре мною снова овладела «муза дальних странствий“. Я уехал из Одессы, жил в Сухуме, в Батуми, в Тбилиси, был в Эривани, Баку и Джульфе (Северная Персия), пока, наконец, не вернулся в Москву».

В 1923 году писатель вернулся в Москву и стал редактором в Российском телеграфном агентстве (РОСТА), где и начал печататься.

Первый сын Паустовского – Вадим – родился в 1925 году (умер в 2000 г.).

В эти годы Паустовский много писал, его рассказы и очерки активно печатались. Первый сборник рассказов автора «Встречные корабли» вышел в 1928 году, тогда же был написан роман «Блистающие облака». Константин Паустовский в эти годы сотрудничает со многими периодическими изданиями: работает в газете «Правда» и нескольких журналах. О своем журналистском опыте писатель отзывался так: «Профессия: всё знать».

В 1930-е годы Паустовский активно работал как журналист газеты «Правда», журналов «30 дней», «Наши достижения» и других, много путешествовал по стране. Впечатления от этих поездок воплотились в художественных произведениях и очерках. В 1930 году в журнале «30 дней» впервые были опубликованы очерки: «Разговор о рыбе» (№ 6), «Погоня за растениями» (№ 7), «Зона голубого огня» (№ 12).

Вот как говорил сам К. Г. Паустовский: «Сознание ответственности за миллионы слов, стремительный темп работы, необходимость точно и безошибочно регулировать поток телеграмм, отобрать из десятка фактов один и переключить его на все города – все это создает ту нервную и неспокойную психическую организацию, которая называется „темпераментом журналиста“.

С 1930 года и до начала 1950-х годов Паустовский проводит много времени в селе Солотча под Рязанью в мещёрских лесах. В начале 1931 года по заданию РОСТА он едет в Березники на строительство Березниковского химкомбината, где продолжает начатую в Москве работу над повестью «Кара-Бугаз». Очерки о Березниковском строительстве вышли небольшой книгой «Великан на Каме». Повесть «Кара-Бугаз» была дописана в Ливнах летом 1931 года, и стала для К. Паустовского ключевой – после выхода повести он оставил службу и перешёл на творческую работу, став профессиональным писателем, посвятив всё свое время литературе, как называл её сам – «Повесть о жизни».

В следующие годы он путешествовал по стране, написал много художественных произведений и очерков.

В 1932 году Константин Паустовский побывал в Петрозаводске, работая над историей Онежского завода (тема была подсказана М. Горьким). Результатом поездки стали повести «Судьба Шарля Лонсевиля» и «Озёрный фронт» и большой очерк «Онежский завод». Впечатления от поездки по северу страны легли также в основу очерков «Страна за Онегой» и «Мурманск».

По материалам поездки по Волге и Каспию был написан очерк «Подводные ветры», напечатанный впервые в журнале «Красная новь» № 4 за 1932 год.

В 1936 году Паустовский развелся. Второй женой писателя стала Валерия Валишевская-Навашина (1896-1975), с которой он познакомился ещё до развода (приёмный сын Сергей Навашин).

В 1938 году в газете «Правда» вышел очерк «Новые тропики», написанный по впечатлениям нескольких поездок в Мингрелию.

Совершив поездку по северо-западу страны, посетив Новгород, Старую Руссу, Псков, Михайловское, Паустовский пишет очерк «Михайловские рощи», опубликованный в журнале «Красная новь» (№ 7, 1938 г.).

В это время писатель открыл для себя под самой Москвой неведомую и заповедную землю – Мещёру. В десятках своих восхитительных рассказов он воспел эту рязанскую сторону. О любимой им Мещёре Паустовский писал: «Мещёре я обязан многими своими рассказами, „Летними днями“ и маленькой повестью «Мещёрская сторона». Валерия, его вторая жена становится вдохновительницей многих произведений – например, «Мещёрская сторона», «Бросок на юг» (здесь Валишевская явилась прообразом Марии).

С началом Великой Отечественной войны Паустовский, ставший военным корреспондентом, служил на Южном фронте.

В середине августа Константин Паустовский вернулся в Москву и был оставлен для работы в аппарате ТАСС. Вскоре по требованию Комитета по делам искусств был освобождён от службы для работы над новой пьесой для МХАТа и эвакуировался с семьёй в Алма-Ату, где работал над пьесой «Пока не остановится сердце», романом «Дым отечества», написал ряд рассказов. Постановку пьесы готовил московский Камерный театр под руководством А. Я. Таирова, эвакуированный в Барнаул. В процессе работы с коллективом театра Паустовский некоторое время (зима 1942 и ранняя весна 1943 гг.) провёл в Барнауле и Белокурихе. Этот период своей жизни он назвал «Барнаульские месяцы». Премьера спектакля по пьесе «Пока не остановится сердце», посвящённой борьбе с фашизмом, состоялась в Барнауле 4 апреля 1943 года.

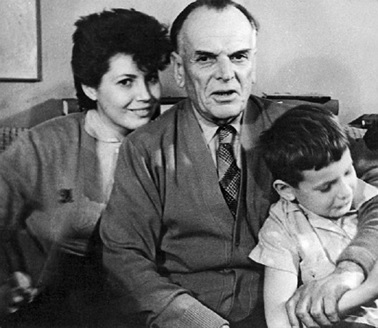

Третьей женой Константина Паустовского стала актриса Театра имени Мейерхольда Татьяна Евтеева-Арбузова (1903-1978). Они встретились, когда она уже пять лет была вдовой с дочерью Галиной Арбузовой (ныне – хранитель Дома-музея К. Г. Паустовского в Тарусе), Константин Георгиевич оставил вою супругу, чтобы создать новую семью. Паустовский писал своей Татьяне, что «такой любви не было ещё на свете». Они поженились в 1950 году, и в тот же год, в селе Солотча Рязанской области, у них родился сын Алексей (1950-1976).

В 1950-е годы Паустовский жил в Москве и в Тарусе на Оке. Стал одним из составителей важнейших коллективных сборников демократического направления времён оттепели «Литературная Москва» (1956) и «Тарусские страницы» (1961). Более десяти лет вёл семинар прозы в Литературном институте им. Горького, был заведующим кафедрой литературного мастерства. Среди учащихся на семинаре Паустовского были: Инна Гофф, Владимир Тендряков, Григорий Бакланов, Юрий Бондарев, Юрий Трифонов, Борис Балтер, Иван Пантелеев.

В середине 1950-х годов к Паустовскому пришло мировое признание. Получив возможность путешествовать по Европе, он побывал в Болгарии, Чехословакии, Польше, Турции, Греции, Швеции, Италии и др. странах. Отправившись в 1956 году в круиз вокруг Европы, он посетил Стамбул, Афины, Неаполь, Рим, Париж, Роттердам, Стокгольм. Путешествуя, он писал путевые очерки и рассказы: «Итальянские встречи», «Мимолетный Париж», «Огни Ла-Манша». Книга «Золотая роза», посвященная литературному творчеству, вышла в 1955 году. В ней автор пытается осмыслить «удивительную и прекрасную область человеческой деятельности». По приглашению болгарских писателей в 1959 году К. Паустовский посетил Болгарию. В середине 1960-х Паустовский закончил автобиографическую «Повесть о жизни», в которой рассказывает в том числе о своем творческом пути. В 1965 году некоторое время жил на о. Капри.

В том же 1965 году Константина Паустовского номинировали на Нобелевскую премию в области литературы, которая в итоге была присуждена Михаилу Шолохову. В книге «Лексикон русской литературы ХХ века», написанной известным немецким славистом Вольфгангом Казаком, по этому поводу сказано: «Внутреннее решение о присуждении ему Нобелевской премии не воплотилось в жизнь по политическим причинам». Ещё трижды он был номинирован на Нобелевскую премию по литературе: 1966, 1967, 1968.

В 1965 году Паустовский подписал письмо с ходатайством о предоставлении А. И. Солженицыну квартиры в Москве, а в 1967 году поддержал А. Солженицына, написавшего письмо IV Съезду советских писателей с требованием отменить цензуру литературных произведений.

В 1966 году Паустовский подписал письмо двадцати пяти деятелей культуры и науки генеральному секретарю ЦК КПСС Л. И. Брежневу против реабилитации И. Сталина.

Во время судебного процесса над писателями А. Д. Синявским и Ю. М. Даниэлем К. Г. Паустовский вместе с К. И. Чуковским открыто выступил в их поддержку, предоставив суду положительные отзывы об их творчестве.

Долгое время Константин Паустовский болел астмой, перенёс несколько инфарктов. Тринадцать последних лет своей жизни Константин Георгиевич Паустовский провёл в Тарусе, маленьком городке Средней России, где он пользовался уважением и любовью жителей, и 30 мая 1967 года стал первым «почетным гражданином» города. Здесь им были написаны повести «Время больших ожиданий», «Бросок на юг», главы из «Золотой розы», множество новелл и статей: «Наедине с осенью», «Уснувший мальчик», «Лавровый венок», «Избушка в лесу», «Городок на реке».

Уже незадолго до смерти тяжело больной писатель направил письмо А. Н. Косыгину с просьбой не увольнять главного режиссёра Театра на Таганке Ю. П. Любимова. За письмом последовал телефонный разговор с Косыгиным, в котором Константин Георгиевич сказал: «С вами говорит умирающий Паустовский. Я умоляю вас не губить культурные ценности нашей страны. Если вы снимете Любимова, распадётся театр, погибнет большое дело». В результате приказ об увольнении подписан не был.

Писатель скончался 14 июля 1968 года в Москве, прожив долгую творческую жизнь. Согласно завещанию, Константина Георгиевича Паустовского похоронили на городском кладбище Тарусы.

Могила К. Г. Паустовского

Журналист Валерий Дружбинский, работавший у К. Паустовского литературным секретарём в 1965-1968 годах, в своих воспоминаниях «Паустовский, каким я его помню» написал: «Удивительно, но Паустовский ухитрился прожить время безумного восхваления Сталина и ни слова не написать о вожде всех времён и народов. Ухитрился не вступить в партию, не подписать ни единого письма или обращения, клеймящего кого-нибудь. Он изо всех сил пытался остаться и поэтому остался самим собой».

Памятник Константину Паустовскому в Тарусе

Творчество

Как говорил сам Константин Паустовский о своём творчестве: «Моя писательская жизнь началась с желания всё знать, всё видеть и путешествовать. И, очевидно, на этом она и окончится.

Поэзия странствий, слившись с неприкрашенной реальностью, образовала наилучший сплав для создания книг.

…Писательство сделалось для меня не только занятием, не только работой, а состоянием собственной жизни, внутренним моим состоянием. Я часто ловил себя на том, что живу как бы внутри романа или рассказа».

Первые произведения, «На воде» и «Четверо» (в примечаниях к первому тому шеститомного собрания сочинений К. Г. Паустовского, 1958 года издания, повесть названа «Трое»), были написаны им ещё во время учёбы в последнем классе киевской гимназии. Рассказ «На воде» был напечатан в 1912 году в киевском альманахе «Огни», № 32 и был подписан псевдонимом «К. Балагин» (единственный рассказ, напечатанный Паустовским под псевдонимом). Повесть «Четверо» вышла в журнале для молодёжи «Рыцарь» (№ 10-12, октябрь-декабрь, 1913 год).

В 1915 году в газете «Вятская речь» – первый очерк Паустовского «Письма с войны».

В 1916 году, работая на котельном заводе «Альберт Невъ, Вильде и Ко» в Таганроге, К. Паустовский начинает писать свой первый роман «Романтики», работа над которым продолжалась семь лет и была закончена в 1923 году в Одессе.

«Мне кажется, что одной из характерных черт моей прозы является её романтическая настроенность…

Романтическая настроенность не противоречит интересу к “грубой“ жизни и любви к ней. Во всех областях действительности, за редкими исключениями, заложены зёрна романтики.

Их можно не заметить и растоптать или, наоборот, дать им возможность разрастись, украсить и облагородить своим цветением внутренний мир человека».

В 1928 году вышел первый сборник рассказов Паустовского «Встречные корабли». «Первой моей „настоящей“ книгой был сборник рассказов «Встречные корабли“», хотя отдельные очерки и рассказы печатались и до этого. В короткий срок (зима 1928 года) был написан роман «Блистающие облака», в котором детективно-авантюрная интрига, переданная великолепным образным языком, сочеталась с автобиографическими эпизодами, связанными с поездками Паустовского по Черноморью и Кавказу в 1925-1927 годах. Роман был издан харьковским издательством «Пролетарий» в 1929 году.

Известность принесла повесть «Кара-Бугаз». Написанная на основе подлинных фактов и вышедшая в 1932 году в московском издательстве «Молодая гвардия», по мнению критиков, повесть сразу выдвинула Паустовского в первые ряды советских писателей того времени. Повесть многократно издавалась на разных языках народов СССР и за рубежом. Снятый в 1935 году режиссёром Александром Разумным фильм «Кара-Бугаз» по политическим мотивам не был допущен в прокат.

В 1935 году в Москве издательством «Художественная литература» впервые был напечатан роман «Романтики», вошедший в одноимённый сборник.

В 1930-е годы были созданы разнообразные по тематике повести:

«Судьба Шарля Лонсевиля» – написана летом 1933 года в Солотче. Впервые вышла отдельным изданием в московском издательстве «Молодая гвардия». Переиздавалась несколько раз. Была переведена на многие языки народов СССР.

«Колхида» – написана осенью 1933 года, впервые была напечатана в альманахе «Год 17-й» в 1934 году. Созданию повести предшествовала поездка Паустовского в Мегрелию. В 1934 году «Колхида» была издана отдельной книгой (Москва, «Детиздат»), неоднократно переиздавалась, была переведена на многие иностранные языки и языки народов СССР.

«Чёрное море» – написана зимой 1935-1936 годов в Севастополе, где Паустовский поселился специально, чтобы иметь возможность пользоваться материалами Севастопольской морской библиотеки. Впервые повесть была опубликована в альманахе «Год XIX», в № 9 за 1936 год.

«Созвездие гончих псов» – написана в 1936 году в Ялте. Впервые была напечатана в журнале «Знамя» 1937 год № 6. В том же году повесть вышла отдельным изданием в «Детиздате». Пьеса, написанная Паустовским по этой повести, шла во многих театрах страны в течение многих лет.

«Северная повесть» – была написана в 1937 году, писалась в Москве и Солотче. Впервые была напечатана под названием «Северные рассказы» в журнале «Знамя» (№ 1, 2, 3 за 1938 год). В 1939 году повесть вышла отдельной книгой в Детиздате. Отдельными изданиями печаталась в Берлине и Варшаве.

«Исаак Левитан» (1937),

«Орест Кипренский» (1937),

«Тарас Шевченко» (1939).

Особое место в творчестве Паустовского занимает Мещёрский край. О любимой им Мещёре Паустовский писал: «Самое большое, простое и бесхитростное счастье я нашёл в лесном Мещёрском краю. Счастье близости к своей земле, сосредоточенности и внутренней свободы, любимых дум и напряжённого труда. Средней России – и только ей – я обязан большинством написанных мною вещей».

Повесть «Золотая роза» (1955) посвящена сущности писательского труда.

Помочь понять истоки и становление творчества К. Г. Паустовского может одно из его главных произведений, написанное в 1945-1963 годах – его автобиографическая «Повесть о жизни» в двух томах, в 6 книгах, впервые полностью опубликованая Гослитиздатом в 1962 году. Различные части книги публиковались в журнальных вариантах по мере написания.

«Вся моя жизнь с раннего детства до 1921 года описана в трёх книгах – «Далёкие годы», «Беспокойная юность» и «Начало неведомого века». Все эти книги составляют части моей автобиографической «Повести о жизни“».

Детству писателя там посвящена первая книга «Далёкие годы» (1946), «Беспокойная юность» (1954), «Начало неведомого века» (1956), «Время больших ожиданий» (1958), «Бросок на юг» (1959-1960), «Книга скитаний» (1963).

В его творчестве есть и фантастическое, это рассказ «Доблесть», в котором действует установка под названием «экран тишины», заглушающая любые звуки, а также сказки «Артельные мужички», «Тёплый хлеб» и рассказ «Старая рукопись».

Немецкий славист и литературный критик В. Казак писал: Вне зависимости от длины произведения повествовательная структура Паустовского – аддитивная, «в подбор», когда эпизод следует за эпизодом; преобладает форма повествования от первого лица, от лица рассказчика-наблюдателя. Более сложные структуры с подчинением нескольких линий действия чужды прозе Паустовского.

В 1958 году Государственное издательство художественной литературы выпустило в свет шеститомное собрание сочинений писателя тиражом в 225 тыс. экземпляров.

По сценариям К. Г. Паустовского были поставлены кинофильмы:

1935 – «Кара-Бугаз»

1943 – «Лермонтов»

1957 – «Телеграмма» (короткометражный фильм)

1960 – «Северная повесть»

1965 – «Обещание счастья» (фильм-спектакль)

1967 – «Растрёпанный воробей» (мультфильм)

1967 – «Начало неведомого века» киноальманах, в котором третья часть «Повести о жизни», озаглавив весь сборник, выступила под названием «Мотря»

1971 – «Стальное колечко» (короткометражный фильм)

1973 – «Тёплый хлеб» (мультфильм)

1979 – «Стальное колечко» (мультфильм)

1979 – «Квакша» (мультфильм)

1987 – «Тёплый хлеб» (короткометражный фильм)

1988 – «Жильцы старого дома» (мультфильм)

1983 – «Солдатская сказка» (мультфильм)

1989 – «Корзина с еловыми шишками» (мультипликационный фильм с использованием музыки Э. Грига)

2003 – «Остров без любви» (телесериал; 4-я серия «Вас буду ждать я…» по рассказу «Снег»)

Награды и премии

31 января 1939 – орден Трудового Красного Знамени

1959 – Польская национальная премия за литературные труды, содействующие укреплению дружбы между народами СССР и Польши.

30 мая 1962 – орден Трудового Красного Знамени

16 июня 1967 – орден Ленина

1967 – Премия имени Влодзимежа Петшака (Польша)

1995 – Медаль «За оборону Одессы» (посмертно)

1997 – Медаль «За отвагу» (посмертно)

2010 – Юбилейная медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (посмертно)

Память

Первым увековечиванием памяти К. Г. Паустовского в СССР стало присвоение его имени одесской массовой библиотеке № 2 – одной из старейших библиотек города. Имя писателя библиотеке присвоено решением Совета Министров УССР № 134 от 20 февраля 1969 года.

Малая планета, открытая Н. С. Черных 8 сентября 1978 года в Крымской Астрофизической Обсерватории и зарегистрированная под номером 5269, названа в честь К. Г. Паустовского – (5269) Paustovskij (укр.) рус. = 1978 SL6.

В 1981 году в СССР был выпущен почтовый конверт, художник Г. Кравчук.

Первый памятник К. Г. Паустовскому был открыт 1 апреля 2010 года также в Одессе, на территории Сада скульптур Одесского литературного музея. Киевский скульптор Олег Черноиванов увековечил великого писателя в образе загадочного сфинкса.

24 августа 2012 года был торжественно открыт памятник Константину Паустовскому на берегу Оки в Тарусе, созданный скульптором Вадимом Церковниковым по фотографиям Константина Георгиевича, на которых писатель изображён со своей собакой Грозным.

29 мая 2012 года, к 120-летию Паустовского, ему был установлен памятник в Санжейке, где писатель жил и работал в августе 1960 года.

Именем писателя названы: улица Паустовского в Москве, улицы в Петрозаводске, Одессе, Киеве, Днепре, Тарусе, Таганроге, Ростове-на-Дону, Горловке, Библиотека № 5 в Севастополе, теплоход проекта 1430 в Крыму, сухогруз «Константин Паустовский» проекта (СФРЮ).

К 125-летию со дня рождения писателя был создан организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий в честь знаменательной даты под председательством Михаила Сеславинского, в состав которого вошли директор Государственного литературного музея Дмитрий Бак, директор Института русской литературы Всеволод Багно, директор Российского государственного архива литературы и искусства Татьяна Горяева, директор Московского литературного музея-центра К. Г. Паустовского Анжелика Дормидонтова, хранитель Дома-музея К. Г. Паустовского в Тарусе Галина Арбузова, заведующая Домом-музеем К. Г. Паустовского в Старом Крыму Ирина Котюк и другие.

В день рождения Паустовского в 2017 году главные торжества прошли в Доме-музее писателя в Тарусе. Всего в юбилейный год состоялось около 100 праздничных мероприятий. Среди них «Ночь в архиве» в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ), где гостям представили подлинные рукописи автора. В Москве прошла международная конференция, посвященная литературному наследию Константина Паустовского.

В Доме-музее писателя в Тарусе работала выставка «Неизвестный Паустовский». В национальном парке «Мещёрский» открылся маршрут «Тропа Паустовского» (Там же планируется создать музей по мотивам его произведения «Кордон 273»). Всероссийский молодежный литературно-музыкальный фестиваль «Тарусские грозы» собрал в Тарусе маститых и начинающих поэтов из многих регионов России.

К юбилею писателя «Почта России» выпустила конверт с оригинальной маркой.

Уникальные предметы, в числе которых рукописи, открытки, письма, автографы, показали 1 ноября на выставке «Россия глазами Паустовского», которая открылась на Арбате. Также 1 ноября была открыта выставка «Паустовский и кино» в галерее «Беляево». С 14 декабря 2017 по 4 февраля 2018 в Государственном музее имени Пушкина проходила выставка «Константин Паустовский. Без купюр», приуроченная к 125-летию писателя и выступила основным выставочным проектом юбилейного года, организованным Московским литературным музеем-центром К. Г. Паустовского совместно с партнёрами. Среди приобретённых документов особую ценность представляет открытка, отправленная писателем Иваном Буниным Паустовскому 15 сентября 1947 года. В ней содержится отзыв на рассказ Паустовского «Корчма на Брагинке».

Музеи

Музей К. Г. Паустовского, расположен на территории усадьбы Кузьминки в Москве. С 1992 по 2017 год музеем издавался специализированный культурно-просветительский журнал «Мир Паустовского» (всего вышел 31 номер).

В 2005 году в г. Старый Крым открылся дом-музей Паустовского.

Есть музей Паустовского и в селе Пилипча Киевской области.

Дом-музей Паустовского в Тарусе. Открытие состоялось 31 мая 2012 года, в день 120-летия со дня рождения К. Паустовского.

Мемориальный музей К. Г. Паустовского в Одессе на ул. Черноморской, 6. Литературное товарищество «Мир Паустовского».

Киевский музей К. Г. Паустовского в школе № 135, улица Михаила Коцюбинского, 12 Б. Открытие состоялось 30 ноября 2013 года.

«Тропа К. Паустовского», входящая в экскурсионные маршруты, начинается у Дома-музея И. П. Пожалостина, расположенного в посёлке Солотча Рязанской области.

Использованные источники:

1. Константин Георгиевич Паустовский. – Текст электронный. – URL: http://paustovskiy-lit.ru/ (дата обращения 3.02.2022).

2. Константин Георгиевич Паустовский – Википедия. – Текст электронный. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Константин_Георгиевич_Паустовский (дата обращения 3.02.2022).

3. Константин Паустовский – Лаборатория фантастики. – Текст электронный. – URL: https://fantlab.ru/autor2811/ (дата обращения 3.02.2022).

4. Паустовский Константин Георгиевич – Культура.РФ. – Текст электронный. – URL: https://www.culture.ru/persons/8968/konstantin-paustovskii (дата обращения 3.02.2022).